【SEO対策】ホームページで“間接検索”を獲得するためのディレクトリ構造とは?

なぜ“間接検索”が取れていないのか?

多くの中小企業サイトで見られるのが、「会社名」や「店舗名」でしか検索されていない状態です。

これは“直接検索”と呼ばれるもので、既にその企業を知っている人しかアクセスしていないことを意味します。

一方で、新規顧客や潜在層が使うのは「悩みや課題」に基づいたキーワード検索です。

「地域名+サービス名」「症状+業種名」「使い方+ジャンル名」など——これが“間接検索”です。

この“間接検索”から流入を得るためには、サイト全体の設計=ディレクトリ構造が非常に重要になります。

間接検索を生むには“ページ構造”が超重要

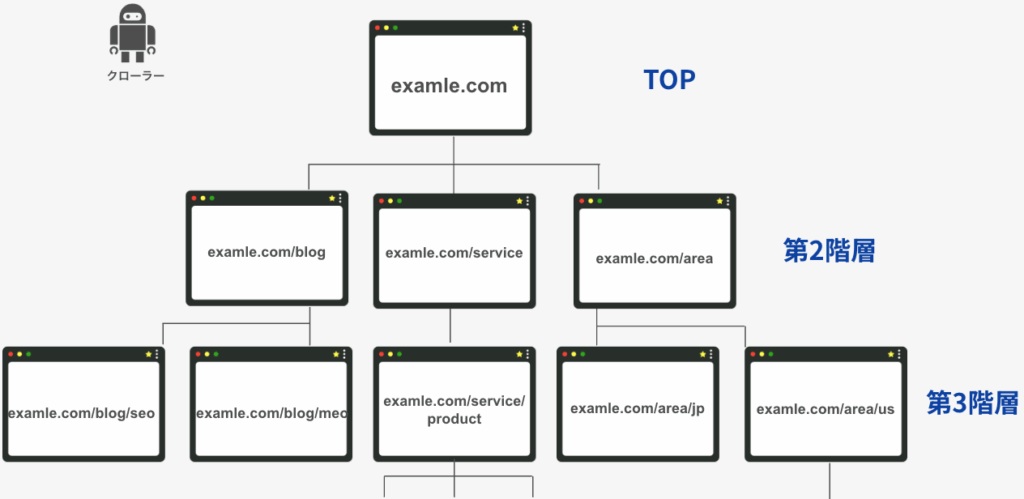

Googleなどの検索エンジンは、インターネット上の膨大な情報を収集するために「クローラー」と呼ばれるロボットを使っています。

このクローラーが情報を正確に見つけて記録する作業を「インデックス」といいますが、 構造が整っていないホームページは、クローラーにとって“迷子になる図書館”のようなものです。

たとえば、図書館で本が床に平積みされていたら、読みたい本がどこにあるかわからず、探す人も管理する人も混乱しますよね。

それと同じで、整理されていないホームページはGoogleにとっても“扱いづらい”のです。

クローラーは読み手である私たちに本を届けてくれる管理人になる訳ですが、やはり本棚のカテゴリにしっかり整頓された本を届けていきます。

逆に「サービスごと」「地域ごと」「用途や悩みごと」に分けて階層構造が整理されていれば、 検索エンジンも正しく評価しやすくなり、ユーザーのニーズに応じたページが表示されやすくなります。

SEOに強い“ディレクトリ構造”とは

間接検索で上位表示を目指すには、以下のようなディレクトリ設計を意識しましょう

- 階層はシンプルに/4階層以内が目安

- URLが「example.com/service/menu/option/detail/price」など深すぎると評価されにくい

- パンくずリストを使って構造を明示

- 各ページがどこに属しているかをユーザーにも検索エンジンにも示す

- URLにキーワードを含める

- 例:「/service/swimming/」「/area/saitama/」などで関連性が強くなる

- 同じジャンルの情報は1階層に集める

- サービス紹介は「/service/」、ブログは「/column/」などで整理

こうした設計により、ユーザーもGoogleもサイトを理解しやすくなり、自然と検索流入が増えていきます。

実際にあった!よくあるNG例と改善のヒント

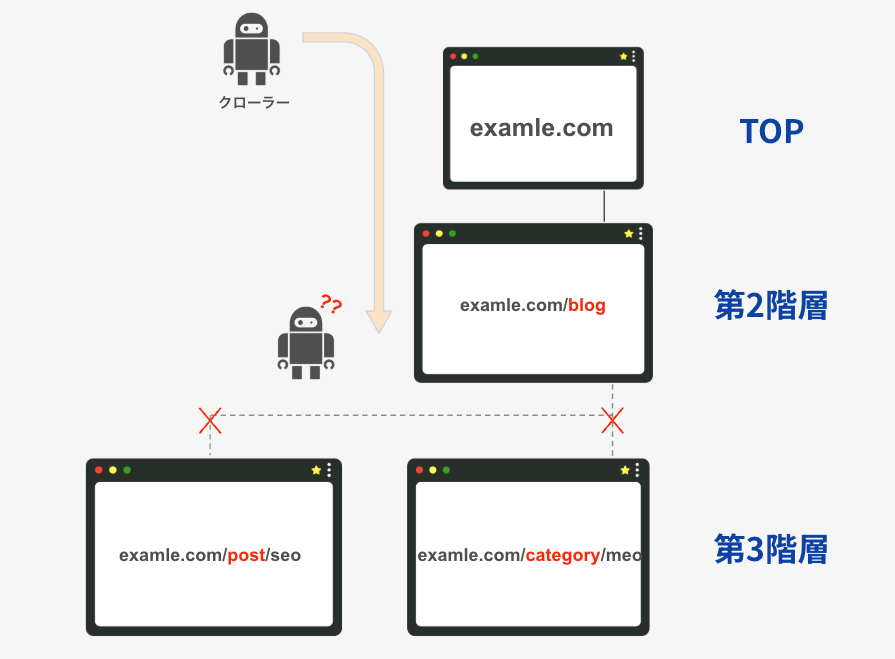

ブログ記事はあるのにディレクトリ構造が整理されていない

実はよくある例です。

「制作会社に作ってもらったから大丈夫!」と思っていても、実は制作会社でもしっかりとできていない会社は多数にあります。

たとえば「example.co.jp/blog/」というディレクトリを用意していても、実際のブログ記事URLが「example.co.jp/post/test1」や「example.co.jp/category/test2」といった形式になっているケースがあります。

この場合、「/blog/」という親ディレクトリに記事が紐づいていないため、構造的には“どこに属している記事なのか”がGoogleに伝わりにくく、カテゴリ設計の意図が反映されません。

また、「/post/」や「/category/」といった2階層目をそもそも用意していないことも多く、間接検索で表示されない状態になってしまっていることも多々。

SEO上は、「どのカテゴリに、どんな記事がどれだけ存在するのか」が構造的に示されている方が、検索エンジンにとっても理解されやすく、評価されやすくなります。

記事のURL設計は、見た目以上にSEOに直結する要素なので、ディレクトリ階層と運用方法を一致させておくことが重要です。

記事数が多いのに全く検索流入が増えない…という場合、この構造不全が原因かもしれません。

1ページしかないペライチ構成

いまだに多く見られるのが、「1枚の縦長ページだけ」のサイト。

サービスもエリアも全て1ページに書いてあるため、個別の検索ニーズに応えられず、SEO的にも非常に弱い構造です。

名刺代わりのサイトや流入経路は別で確立しているなどの明確な理由と作成目的がある場合はペライチのサイトの方が費用も抑えられるため、良い選択と言えるでしょう。

しかし、集客やCV(お問い合わせやお申し込み)を目的としている場合は複数ページ構成のホームページを作るべきです。

また、空のディレクトリ(URLだけ作って中身がない)を量産しているケースも注意。

これは逆に評価を下げる要因になります。

ブログを外部サービス(ホットペッパー・note等)に分離している

「ブログは無料でnoteに書いています」「ホットペッパーで情報発信しています」 ——これもよくあるミスのひとつ。

これでは、自社のドメイン(例:example.com)に評価が貯まらず、いくら発信してもSEOには反映されません。

さらに外部サイトにブログを投稿している場合、外部サイトのサービス終了の際は今までの努力が全て水の泡になります。

ブログやコラムはなどの情報資産は、自社のサイトドメイン内で、明確なディレクトリ構造のもと運用しましょう。

まとめ:検索で見つかるには“構造の設計”から見直そう

- ホームページは「図書館」、Googleは「管理人」

- ページを増やすだけでなく、それをどう配置し、どう案内するかが問われる

- 適切なディレクトリ構造があってこそ、コンテンツの価値が伝わる

間接検索を増やすためには、単なる記事量産ではなく、Googleにも見てくれる人にも「伝わる設計」が必要です。

ディレクトリ構造を整えることは、集客できるホームページへの“設計リフォーム”です。

とはいえ、構造の設計から実装までなかなかハードルが高いですよね。

実際にこのディレクトリ構造までしっかりできているサイトは少ないです。

弊社では初期の設計からしっかりとお手伝いさせていただき、集客に繋がるホームページの制作・WEBマーケティングをご支援しています。

「自社では難しそうだ・・」という場合にはまずは無料でご相談ください!